Il mio rapporto con Repaci non ha tempo.

Lui ormai è morto da tanto, io prima o poi.

Posso ben affermare che buona parte della mia esistenza, buona parte del mio essere quel che sono, come sono, molte delle infinite, indescrivibili emozioni che mi suscita ancora leggere una poesia o guardare un quadro (ritornano a me ormai spente tantissime eco di tempi arabi, scorribande di truppe saracene, appena se volgo lo sguardo a una distesa d’ulivi alti come palazzi a dominare la terra o all’onda che frange schiumosa, violacea, contro lo Scoglio degli Uccelli), ogni più remota parte di me è segnata dall’essere io stato, per un certo tratto della mia strada, amico di Leonida e Albertina.

Io sono materia impastata dalle mani dell’ultimo dei Rupe, ma lui, probabilmente, nemmeno questo sa, come non saprà mai lo spirito che mi spinge a scrivere quanto sto scrivendo di lui, per lui, nella speranza di saldare una parte, la mia parte di debito che Palmi e i palmesi hanno nei suoi confronti.

La materia con la quale siamo stati modellati, Leonida ed io, é sempre la stessa: terra cretosa che scortica le mani dei contadini, “maddu” che non assorbe l’acqua durante le piogge d’inverno e diventa duro d’estate, come il cemento, per mancanza d’acqua. La mia stessa famiglia, la sua storia, se decidessi un giorno di scriverla, comincerebbe con la stessa via crucis dei Rupe. Per caso, o per arcano disegno che non capisco (ma che mi esalta) è, in piccolo, una copia della “jenìa” dei Rupe.

Incontrai Leonida Repaci per la prima volta a Villa Pietrosa.

Avevo giusto venti anni nel 1968, diplomato da un anno, già sperimentata con insuccesso pieno l’emigrazione a Torino in cerca di lavoro, mi guardavo in giro, verificando l’assoluta non corrispondenza tra quello che immagini (o ti fanno immaginare) sui banchi di scuola e la realtà dura e intransigente che ti attende fuori. I giovani della mia età, i sessantottisti, progettavano di spaccare il mondo, cominciando a spaccare teste di poliziotti e vetrine, io cercavo disperatamente un lavoro.

Eravamo quattro o cinque amici, non ricordo bene, tutti palmesi, e volevamo fondare un Circolo culturale. Grandi idee per la testa, un giornale, premi letterari, biblioteche, cenacoli letterari: pochissimi soldi. Pensammo di ricorrere al vecchio, grande scrittore fondatore del Premio Viareggio, a Palmi in quei giorni per i festeggiamenti al suo 70° compleanno. Forse allettandolo con l’idea di intitolare il nascente Circolo al suo Mariano, gli avremmo sciolto il cuore e aperto il portafogli.

Ci ricevette, visitammo la villa, la stupenda Guardiola; sedemmo all’ombra dei pini fiorentini, voluti all’epoca da Albertina, forse, per respirare un poco di aria toscana.

Non scucì una lira, ma ci regalò un bel poco di libri per la biblioteca: a me “Il Pazzo del Casamento” con dedica autografa che ancora conservo.

Era come un bambino Repaci.

Sicuramente aveva compreso (noi capimmo che aveva capito) lo stratagemma dell’intestazione del circolo a Mariano per impietosirlo, ma si emozionò lo stesso a parlarne.

Solo parecchio tempo dopo capii quanto grande fosse stata la nostra cattiveria, quel giorno, (ma i giovani sanno essere così cattivi senza volerlo!), quando la lettura dei Rupe mi diede pieno il senso dell’amore, del rispetto, dell’idolatria quasi di Leonida per il suo Mariano: un dio vero per lui e per tutti i Rupe.

Leonida non ci fece pesare più di tanto la cosa. Restammo con lui tutto il pomeriggio.

Quattro ragazzi e un grande vecchio-bambino.

Ci parlò del suo socialismo, quello del cuore e del mondo così capitalista, così poco solidale; parlò bene dei ragazzi e della loro protesta, delle manifestazioni che un po’ in tutta Italia turbavano gli adulti e i telegiornali.

“Vorrei la mia tomba qui alla Pietrosa, in un anfratto tra gli ulivi.

Quando verrete a visitarmi, dopo, vi prego portatemi solo un garofano rosso!”

Quattro ragazzi e un grande uomo.

Da quel primo incontro, capii che Leonida, ancora, aveva il cuore combattuto tra il vecchio rancore per i palmesi, i terrazzani, come spregiativamente li nomina nelle sue opere e lo sconfinato amore per Palmi.

“Il mio risentimento contro il paese natale mi spinse a non nominarlo più nei miei libri. Il mio primo romanzo, L’ultimo Cireneo, nella derivazione fisica ideologica e sociale dei protagonisti, e nella parte finale, era ambientato a Palmi (Palma). Nel mio secondo romanzo, La Carne inquieta, Palmi diventò Gràlimi (lacrime). Nel mio terzo romanzo I Fratelli Rupe, Palmi diventò Sarmura, che significa acqua salata, dal latino sal e mùria, e questo nome mi augurerei che restasse”.1

Sempre su I Fratelli Rupe Repaci definisce Palmi: presepe buono, pastori malvagi.

Testimoni del nostro incontro, due enormi statue di bronzo che oggi adornano il giardino alla Casa della Cultura di Palmi.

Un debito, un altro, che Palmi non ha pagato a Repaci. Leonida e Albertina riposano, ospiti di una cappella gentilizia nel cimitero di Palmi, lontani dai profumi della Pietrosa, non sentono i passeri sui pini toscani, né il rumorio delle onde tra gli anfratti di roccia della Costa Viola, né annusano odori di finocchio selvatico e origano.

Io al cimitero non ci vado quasi mai. L’ultima volta un garofano rosso l’ho scagliato attraverso l’inferriata del cancello ed è caduto accanto al suo nome.

Rividi Repaci molti anni dopo: quasi dodici.

Quella volta scese a Palmi, dalla sua casa di Roma, con Albertina sempre a fianco, come una dea vestale accanto al suo fuoco, per definire la cessione di tutti i suoi beni alla Città. Palmi lo ringraziava con due rendite vitalizie che consentissero agli anziani coniugi una serena vecchiaia, almeno per i problemi finanziari.

Seguii la faccenda da impiegato comunale, ma più per personale curiosità e rispetto verso il grande Vecchio e Albertina, che per aver ricevuto vero e proprio incarico dall’assessore, che pure mi aveva chiesto di dare una mano.

Lo scrittore, famoso e riverito, ma già vecchio di ottant’anni vissuti alla maniera dei Rupe, logorato da mille battaglie, bianco i capelli, lisci e di luna come quelli di un bimbo, che ti viene voglia di tenerezza e di passarci dentro una mano per carezzarli. Il suo viso scarno e tirato parlava senza parole, raccontando benissimo la sofferenza di quella separazione da Villa Pietrosa, dai libri, dai quadri: mai, mai dimenticherò, per quanta vita mi rimanga, il dolcissimo viso atterrito dalla spoliazione che gli operai del Comune, seguiti attentamente, stavano metodicamente eseguendo.

Albertina era la sua ombra, pronta a sorreggere le forti emozioni di quel petto che batteva all’impazzata. Perché entrambi sapevano, solo essi sapevano, nessuno più di loro poteva, che significati e valori assumeva Villa Pietrosa, quanta vita e sogni e disfatte e vittorie.

Ho intuito in quei momenti seguendo i gesti, le azioni di Albertina, in lei, la terribile forza del carattere di Leonida.

Lei incuteva rispetto e dedizione solo a guardarla. Io ero (oddio, lo sono ancora!) innamorato pazzo di quella minuscola vecchia dall’aspetto fiero e altezzoso; la piccola donna versigliese che era stata capace di legare a se’ Leto Rupe. Tenne testa in quei giorni ad ogni difficoltà, ogni problema trovava in lei soluzione decisa con piglio e autorità. Difficilmente dicevi la tua, quando Albertina diceva la sua. Ma in presenza di Leonida, al suo cospetto, diventava un piccolo essere pronto alla obbedienza, senza per questo smarrire anche solo un cenno di dignità. Gli si rivolgeva sempre un poco con la dolcezza del suo lunghissimo amore, un poco con il riguardo di chi teme reazioni e sfuriate ben conosciute negli anni.

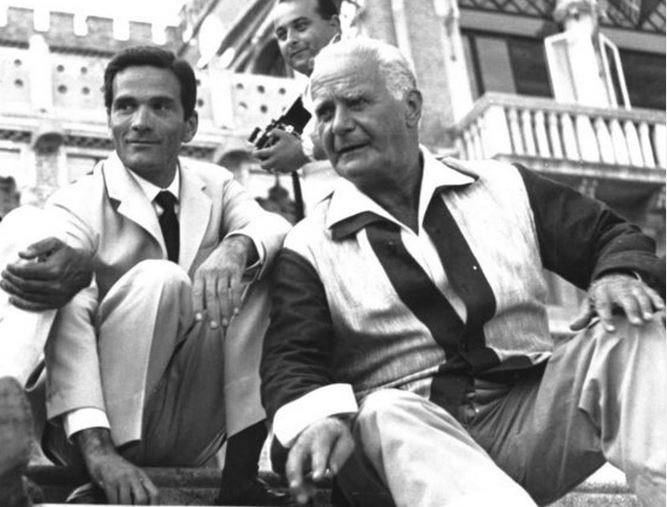

Scrivo queste cose, avendo sul tavolo una vecchia foto di quei giorni.

Ci sono io, novelli baffi e accanto a me c’è Sergio Marafioti, anche lui in forza al Comune, nipote della stupenda Maria Marafioti Carbone, vedova del primo sindaco di Palmi nel dopo guerra e responsabile, all’epoca, della biblioteca comunale.

Repaci la cita in “Storia dei Rupe – Sotto la Dittatura” quando descrive il carattere dell’allora fidanzato Francesco Carbone, con lui nella camerata n.5 del carcere di Palmi, anch’egli accusato come Leonida e gli altri 29 per i fatti del 30 agosto 1925.

“Uno di quelli che più si è affezionato a Albertina, perché essa gli ricorda la sua Maria, é Ciccio Carbone, uno dei ragazzi più buoni che Leto abbia incontrato sul suo cammino. Di tutto il camerone è quello che meno protesta, minaccia, maledice.”2

Ancora la foto:

c’è in un angolo, tagliata verticalmente in due dal fotografo, Albertina, testa alta a guardare avanti a se’ un punto impreciso. Ma siamo tutti in secondo piano, dominati da lui, Leonida che vince il primo piano con il suo altero aspetto: riempie la foto.

Stavamo seguendo il trasferimento dei quadri e delle suppellettili di Villa Pietrosa che gli operai comunali consumavano con religiosa attenzione:

“Per evitare che diventino preda di ladruncoli visto che adesso Villa Pietrosa sarà poco frequentata. In attesa di restaurarla e farla rivivere.”

Era stata la pietosa bugia del Sindaco.

In quelle tristi giornate fui il loro segretario e autista. Sentivo il grande dolore dei due anziani amici e cercavo di evitar loro qualsiasi altro problema.

Sergio ed io condividemmo quel giorno la tristezza di un doloroso distacco e Repaci e Albertina ce ne furono grati.

Capirono questa condivisione e da quella volta mi onorarono di una straordinaria amicizia che rimane una delle più grandi certezze della mia vita, un appiglio cui ancorarmi. Quando le difficoltà delle giornate difficili mi hanno fatto sentire un piccolo uomo, il ricordo delle parole di Albertina e Leonida sempre mi hanno aiutato ad alzare la testa con orgoglio perché

“Niente e nessuno ti può sconfiggere, se tu non vuoi!” .

Poi, nei giorni che seguirono Albertina volle leggere il mio primo libricino di poesie e se ne complimentò tanto:

“Ti raccomando, mandami il prossimo che lo facciamo entrare nella rosa dei cinque finalisti per l’opera prima al Viareggio”.

Vollero, costringendosi Lui ad un’eccezione alla regola, venire alla inaugurazione della mia prima (e unica) personale di pittura e di quella occasione conservo una serie bellissima di foto.

Erano stati loro a pretendere la mia presenza e quella di Sergio al trasferimento dei quadri.

Alle pareti delle stanze, vicino ai chiodi che reggevano ogni quadro, c’è ancora appuntato a mano, con la nostra calligrafia, il titolo e l’autore di ogni opera:

“Mi hanno promesso” bofonchiava Repaci “che Villa Pietrosa diventerà un importante Centro Studi. La stradina sarà allargata e cementata e si farà l’illuminazione per tutto il tratto. Le scolaresche visiteranno la nostra casa e si racconterà ai ragazzi di noi, di quel che abbiamo fatto per Palmi e delle nostre opere. Quindi voglio (diceva “voglio” con piglio che non ammetteva replica) che ogni cosa ritorni al suo posto come oggi.”

Voleva convincere me e Sergio, ma la sua voce stanca e strascicata, oppure la tradizionale sfiducia nei confronti dei palmesi… si capiva lontano un miglio che neanche lui ci credeva.

E noi:

“Certo, avvocato! I quadri saranno presto riportati alla Pietrosa, riattaccati ognuno al proprio chiodo, anche perché lontani da qui perdono valore.”

Inconsapevoli bugiardi, ma almeno gli avevamo strappato un debole sorriso.

Solo Albertina, pochi metri più in là, senza farsi vedere da Lui, tentennava il capo come per dire:

“State freschi!”.

Nella foto, tutti guardiamo verso il fotografo, Albertina forse oltre il fotografo, verso chissà quale pensiero, Repaci scruta alla sua destra probabilmente l’andirivieni degli operai con i quadri e le sue altre cose.

La foto riporta un volto bellissimo e tirato; rughe muscolose, piene di vigore e rabbia ed emozione. La sua mascella era una pietra di frantoio, avrebbe frantumato il mondo.

Quel giorno sul suo viso lessi una sconfinata commozione, da quel giorno, svuotata Villa Pietrosa, Leonida e Albertina cominciarono a morire e cominciò anche il declino della Pietrosa dei Rupe.

Per capire, occorre capire prima cosa è stata Villa Pietrosa.

Bisogna avere bene in mente la voglia di riscatto dei Rupe, la totale dedizione di Albertina, diventata palmese per amore.

Leonida, legato da un singolare e strano rapporto di odio-amore per Palmi-Palma-Sarmura-Gralimi e per i suoi abitanti terrazzani, aveva voluto, e Albertina ne era stata più di ogni altro l’artefice, quella stupenda isola di verde, di ulivi, le armacie che crescevano di dieci metri oggi e domani crollavano per le improvvise piogge con grande disperazione di Albertina, tolda di nave aperta sul mare viola con la Guardiola da cui lui, l’ardito sfidasse il mondo.

Era stato l’ultimo regalo di Donna Maria del Patire, prima di morire. Essa, la Pietrosa aveva ricambiato Leonida con i suoi arcani silenzi, disturbati solo dal canto agostano delle cicale, dalla risacca sulla scogliera, dall’abbaiar dei gabbiani.

Tutta Pietrosa sapeva gli orari che l’Avvocato aveva bisogno di silenzio.

“Quando dico che non c’è sulla terra luogo più bello della Pietrosa, bisogna credermi. Io sono uno dei pochi che hanno avuto la fortuna di girare il mondo. Sono stato in California, alle Hawaii, al Giappone, in Cina, in Malesia, in India; ho visto coi miei occhi i paradisi di Monterey, di Honolulu, di Hong-Kong, di Singapore, di Ceylon: ebbene la Pietrosa li vince tutti. Li vince perché realizza quel tipo di bellezza che dice Baudelaire: una bellezza di cui la gravità è la “illustre compagna”. Illustre poiché c’è dentro non solo il senso della storia, ma quello di un’alta fatica umana. Qualche anno fa questo mi sfuggiva. Ricordo che ritornando dall’Oriente, la mia Calabria vista dalle murate del President Garfield3 mi parve meschina. Ora mi batto il petto e chiedo perdono agli spiriti magni della mia terra……..

……………………….

Mi è bastato dare un’occhiata all’uliveto e alla vigna arrampicati sulle rupi per difendere contro la rabbia del maestrale e l’usura del salino il loro diritto al frutto, per riprendere la fede in me stesso. La vita poteva essere nuda come quelle rocce rimaste sospese su l’abisso a indicare estrema perplessità della terra sospinta da una grandiosa catastrofe a sprofondare nel mare. Nuda, ma la vegetazione aveva vinto. La pietra era stata aggredita da un furioso germogliare di oleastri, di fichi d’india, di agavi, di mirti, di margherite, di mentastri, che aveva trasformato le coste in un verde broccato.

………………………..

E’ ritornato mio questo sconfinato spazio turchino in cui fisso gli occhi ridivenuti bambini, dopo tanto naufragare in essi di cieli notturni; è mio questo acuto profumo di scogliera che vince il chiuso ardore della vite e i fiati amari dei garofani selvatici sparsi tra i massi; è mia questa flora sottomarina che fa sembrar le rocce donne con i capelli sparsi sulle nude spalle; son mie queste farfalle bianche che volano sul pelo dell’acqua lasciando una piccola scia candida tra i barbagli dell’onda nel sole; son miei questi schiocchi argentini, simili a risate di sirene invisibili, tra i grondali; son miei questi ansiti cupi che crea il risucchio tra le voragini; son mie le lucertoline che prendono il sole sulla gobba degli scogli; è mia, infine, la libertà di muovermi come un dio pagano in uno scenario portentoso sotto l’occhio di una natura benigna, alla quale le infinite fecondazioni non han tolto la castità dell’offerta.4

Villa Pietrosa è un rudere.

Villa Pietrosa non è più tolda di nave, ma relitto affondato.

Distrutti i mobili, usati forse per il caminetto, non vi è traccia ormai dei libri e dei giornali lasciati sugli scaffali in giro per casa. Non è stata realizzata l’illuminazione per la nuova strada e neanche la nuova strada. I ragazzi delle scuole non li portano a visitare la dimora di Leonida e nessuno gli racconta del vecchio scrittore di Palmi che fece tremare il mondo e non conoscono le tante belle cose che scrisse. Gli studiosi studiano in altri e più moderni Centri Studi e sicuramente non studiano l’opera di Repaci. Personaggio scomodo in vita, “ingombrante” come lo ha affettuosamente definito, Armando Veneto. Anche i tanti crediti che vanta ancora da morto nei confronti di Palmi, dei palmesi, e della Cultura italiana, lo rendono ingombrante, pesano come macigni sulla coscienza d’ogni palmese che abbia coscienza.

Due cose ancora sono rimaste di quando c’erano loro.

Una: l’aria di Pietrosa è sempre quella. Dolce e tersa in ogni stagione, temprata dagli ulivi secolari, alti come palazzi, anche dai pini toscani di Albertina, che ancora dominano il dominio dei Rupe.

Due: c’è ancora un abbaiar di cani, come allora. Ma non sono i cani di Leonida e, se mi avvicino, non più sento la sua voce imperiosa richiamarli e quelli pronti da lupi a diventare agnelli al suo cospetto, godendo la carezza della mano padrona.

” E state buoni, è un amico!”

Natale Pace

POST SCRIPTUM

Sono stato tempo fa a Villa Pietrosa, rifatta nuova con contributi pubblici. Purtroppo ho potuto verificare che della stupenda tenuta dei Rupe è rimasto ben poco. La nuova costruzione è molto carina, fatta bene, ma non è Villa Pietrosa, della quale non rispecchia ne’ la materia, ne’ lo spirito. Non credo che Leonida e Albertina sarebbero stati contenti di come è venuta. Anzi, conoscendo il biondo guerriero dei Rupe, penso che le urla si sarebbero sentite dal Malopasso.

Un esempio per tutti:

Villa Pietrosa aveva un terrazzo bellissimo e panoramico sul tetto, dal quale si dominava a destra Capo Vaticano a sinistra lo Stretto. Era una spettacolare balconata sulle cime degli ulivi, a cui si accedeva attraverso una scala a chiocciola dal terrazzino del salone lato mare. Scomparso. Chissà come e a chi è venuto in mente che tanto Villa Pietrosa poteva farne a meno.

Natale Pace

1 Leonida Repaci – Ritratti su misura – Venezia 1960

2 L. Repaci – Storia dei Rupe – Sotto la Dittatura – A. Mondadori Ed.

3 nave con la quale viaggiava per i suoi servizi giornalistici per IL TEMPO.

4 Da Leonida Repaci – Taccuino Segreto – 1940