Scarica i doveri dell’uomo – Mazzini, Giuseppe

E’ inutile avvertire che in molte parti, i DOVERI DELL’UOMO sono stati superati dai tempi; tuttavia molte cose che al tempo in cui Mazzini scriveva sembravano arditi sogni, coloriti di generosa utopia, si sono poi verificati e sono state le maggiori conquiste non solo per l’Italia ma per tutto il genere umano. Ma il problema dell’educazione del popolo resta ancora intatto. La scuola materialista contro la quale insorse Mazzini, seguita a tentare la conquista delle masse premendo sull’instaurazione d’una società con una gioia fittizia, una bellezza superficiale, un’ amore epidermico, un individualismo senza freni; è per questo che i DOVERI DELL’UOMO sono ancora opera viva. E politicamente, direi ancora attuale, se siamo rimasti attenti alle ultime vicende geopolitiche.

Opera a molti sconosciuta, rintracciandone una rarissima copia, credo di fare cosa gradita pubblicandola integralmente.

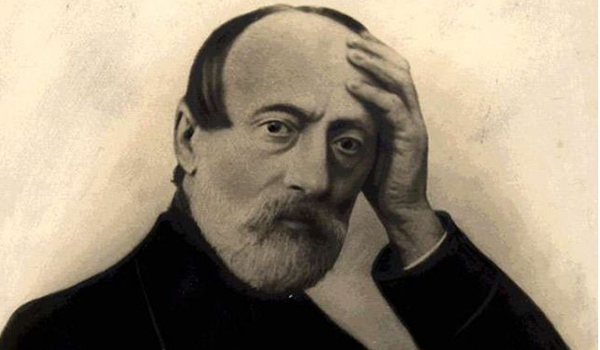

E’ un’opera sconosciuta a molti, ma non ignorata da grandi statisti. Tanto W. T. Wilson e George Lloyd George, quanto molti leaders post-coloniali, tra i quali Gandhi , Golda Meir , David Ben Gurion , Nehru e Sun Yat-sen , hanno considerato Giuseppe Mazzini il proprio Maestro e “I DOVERI DELL’UOMO” la propria Bibbia morale, etica e politica.

E’ un’opera sconosciuta a molti, ma non ignorata da grandi statisti. Tanto W. T. Wilson e George Lloyd George, quanto molti leaders post-coloniali, tra i quali Gandhi , Golda Meir , David Ben Gurion , Nehru e Sun Yat-sen , hanno considerato Giuseppe Mazzini il proprio Maestro e “I DOVERI DELL’UOMO” la propria Bibbia morale, etica e politica.

Mazzini, teorizzando l’integrazione fra le nazioni europee in un’ottica democratica e riformista giunge con quasi un secolo d’anticipo ad affermare ciò che grandi europeisti, quali Altiero Spinelli , Ugo La Malfa , Umberto Terracini e Giorgio Amendola, alla fine del II conflitto mondiale che aveva sconvolto le coscienze di milioni di europei che negli anni ’50 si interrogheranno se la nuova Europa dovesse divenire finalmente quel luogo politico e culturale in cui svelenire gli odi nazionalisti nell’ottica dell’interesse comune di pace e di prosperità, oppure se dovesse essere il baluardo avanzato della guerra fredda. (“contro chi?” – “ancora contro se stessa?”- La risposta la lasciamo all’attento lettore).

Mazzini subordinava il concetto di Patria a quello più ampio di Umanità, auspicando che il concetto di “NAZIONE” sarebbe stato superato a favore di una “FEDERAZIONE” fra i popoli europei che, da un lato, avrebbe permesso la rimozione delle tensioni internazionali sanando le ferite nazionaliste e, dall’altro, avrebbe permesso lo sviluppo anche dei popoli più poveri. La nazioni sarebbero dovute giungere a questo nuovo assetto geopolitico spinte dalla comprensione della “LEGGE MORALE” a cui tutte sono soggette. Il pensatore democratico intravedeva già negli anni 1830 come la vecchia idea d’Europa, nata a Vienna nel 1914, non potesse reggere al progredire impetuoso della Storia. In tale considerazione vi è una consonanza con il filosofo tedesco Hegel che, nel 1831, affermava che in breve tempo l’Europa avrebbe ceduto il primato agli Stati Uniti. (e non era presente nella I e nella II guerra mondiale).

Ma contrariamente ad Hegel, che intendeva le nazioni in una naturale e reciproca competizione, Mazzini le considerava necessariamente cooperanti in nome dell’Umanità di cui ogni singola nazione è parzialmente manifestazione.

Siamo nell’anno 2003, ma questa cooperazione sembra ancora molto lontana. Le tensioni internazionali non hanno per nulla sanato le ferite; e la federazione sta fallendo proprio davanti a quel primato paventato da Hegel.

Fu d’ispirazione mazziniana, nell’interpretazione data da Piero Calamandrei nel suo “Discorso sulla Costituzione Italiana”, pronunciato a Milano nel 1955, l’ARTICOLO 2 della medesima Costituzione del 1948 in cui si afferma: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà di offesa degli altri popoli”. E sempre di Calamandrei è un nobile e virtuoso parallelismo tra l’Assemblea Costituente romana del 1848 e quella italiana del 1948.

Mazzini, esattamente cento anni prima, nel 1848, guidò la Repubblica Romana che è il momento maggiormente rappresentativo delle sue capacità amministrative e la cui Costituzione assume, anche nell’interpretazione di Giovanni Spadolini, il ruolo di anticipatrice delle moderne Costituzioni democratiche europee oltre che di quella Italiana.

Infatti, molti sono i punti in comune tra la Costituzione della Repubblica romana del 1848 e la Costituzione italiana del 1948. Per entrambe la “sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”(art. 1), evitando così di contrapporre il popolo sovrano alle legittime assemblee da esso elette. Il parallelo continua per quanto riguarda gli artt. 3, 6, 7, 8 della Costituzione mazziniana e gli artt. 13, 14, 8, 21 della Costituzione italiana. Infatti, in tutti questi articoli si affermano, negli stessi termini, i diritti inviolabili della libertà d’insegnamento, dell’inviolabilità del domicilio e dell’abolizione della pena di morte.