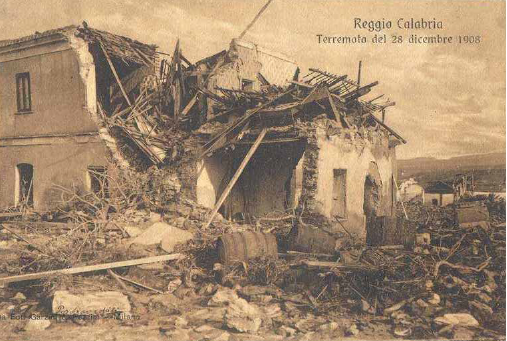

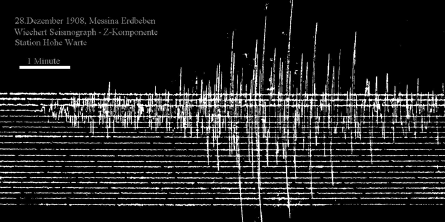

Al devastante sisma, il governo reagì con lo stato d’assedio, le fucilazioni sommarie, il tentativo di deportare la popolazione sopravvissuta e persino con l’idea di bombardare Messina. Quell’immane sciagura era solo una scomoda “grana”. Uno scandalo e un orrore di dimensioni epocali. Tutto comincia alle 5:20 del 28 dicembre 1908 quando un enorme boato svegliò gli abitanti di Messina. Per 37 lunghissimi secondi, la terra tremò sullo stretto che separa la Calabria dalla Sicilia: uno degli eventi sismici più catastrofici della storia d’Italia (magnitudo 7.1). A Messina la terra inghiottì strade e interi edifici, mentre un immenso polverone nascose la costa alla vista delle navi ancorate al largo della città.

Uno tsunami, causato da una frana sottomarina, investì, con 3 onde altissime, la parte della città esposta al mare, trascinando in acqua i cadaveri, le macerie e i sopravvissuti che dopo il sisma si erano diretti verso la riva in cerca di scampo. Il cataclisma causò dalle 90 alle 120mila vittime, dimezzando in pochi minuti la popolazione di Messina e riducendo di un terzo quella di Reggio Calabria.

A Messina, nessuna autorità, nelle ore successive al terremoto, era in grado di reagire e affrontare in modo organizzato l’enorme emergenza rappresentata da migliaia di cadaveri, centinaia di persone ancora in vita sotto le macerie e gruppi di superstiti che vagavano sconvolti in cerca di aiuto.

Ma la tragedia nella tragedia su il comportamento del governo italiano. A Roma, dodici ore dopo la scossa, nessuno si muove. Il Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno, Giovanni Giolitti, la sera del 28 dicembre invitava i giornalisti ad attendere prima di diffondere la notizia del terremoto, perché «Qualcuno ha confuso la distruzione di qualche casa con la fine del mondo».

Ancora una volta nel governo sabaudo prevalevano gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti del Sud. Qualcuno disse che il silenzio di Messina e Reggio come la conseguenza delle festività natalizie che avrebbero rallentato il funzionamento delle importanti strutture periferiche dello Stato nelle due province.

Il governo si allertò solo quando il torpediniere Spica inviò una comunicazione ufficiale da Marina di Nicotera in cui si richiedevano aiuti urgenti.

Il deputato siciliano Napoleone Colajanni divenne il protagonista delle denunce parlamentari sulla lentezza dei soccorsi. Incalzato dalle critiche, Giolitti, in un’intervista a “La Stampa”, rilasciata 5 giorni dopo la tragedia, si sarebbe giustificato con una assurda affermazione: «Come si poteva prevedere un disastro senza precedenti?».

Il 29 dicembre i militari italiani arrivano a Messina. E trova all’opera i marinai della squadra navale russa e delle unità navali inglesi, impegnati dall’alba a strappare dalle macerie i superstiti ancora in vita: donne, uomini, vecchi, bambini, animali. Allora il governo prende l’iniziativa di inviare 10mila soldati: ben armati ma senza mezzi di soccorso. E, soprattutto, senza viveri: così saccheggiano la città.

Bande di ladri venute da fuori rapinavano impunemente gli oggetti sui corpi delle vittime del terremoto e cercavano valori nelle case diroccate. Il governo, allora, decise di porre la città già martoriata dal terremoto in stato di assedio. Prima l’ordine e poi la salvezza dei cittadini, pensava Giolitti…

Cominciano le esecuzioni sommarie: I furti erano puniti con la fucilazione e le forze dell’ordine sparavano a vista su chi si aggirava senza farsi riconoscere tra le macerie. Spesso gli atti di sciacallaggio erano solo presunti, le esecuzioni sommarie avvenivano sulla base di atteggiamenti sospetti: alla devastazione del terremoto si aggiungeva lo stato di guerra.

Il fatto che dalla desolata città di Messina, i militari dei vari reggimenti spedissero ogni giorno centinaia di pacchi e somme di denaro alle loro famiglie, destò non pochi sospetti. Quel poco che restava della città era stato depredato. Un generale di corpo d’armata, il pavese Francesco Mazza, fu nominato massima autorità di coordinamento dei soccorsi con poteri assoluti. Mazza stabilì il quartier generale dei soccorsi a bordo del Duca di Genova, una nave comoda e ampia che sarebbe potuta servire da ospedale per i numerosi feriti della città. Scese pochissime volte a terra tra i sopravvissuti. I giornali dell’epoca accusarono i comandi militari di consumare fastose cene a bordo dell’incrociatore, mentre i messinesi soffrivano la fame.

Il piano dei soccorsi, suggerito dal governo e attuato dal generale, prevedeva di dare priorità assoluta alla sorveglianza dei beni sepolti sotto le macerie. Giolitti era preoccupato che le ingenti perdite di contanti e valori nei caveau delle banche di Messina avrebbero potuto provocare una speculazione sui titoli della Banca d’Italia.

La ricerca delle casseforti sotto le macerie mise in secondo ordine la necessità di strappare alla morte, in una gara contro il tempo, migliaia di sepolti vivi. Secondo il piano di Mazza era auspicabile che gli interventi di ritrovamento di persone sepolte vive terminassero quanto prima.

Non sorprende che, nei primi giorni di gennaio del 1909, si fosse diffusa tra le alte autorità militari la bizzarra idea, per fortuna non attuata, di bombardare Messina. Si diceva che fosse stata suggerita dal re Vittorio Emanuele III che, passeggiando sulle banchine della città distrutta, era rimasto impressionato alla vista di migliaia di cadaveri in putrefazione, feriti e morti di fame. Con i cannoni si sarebbe cancellato tutto quell’orrore e magari messo definitivamente fine alle continue polemiche sul fatto che il governo non fosse presente: se bombardava, significava che c’era e risolveva i problemi!

L’imperativo di sorvegliare i beni sepolti sotto le macerie rendeva indesiderata la presenza degli stessi messinesi nella città terremotata. Fu così che il generale Mazza e i suoi collaboratori pensarono di spopolare Messina utilizzando l’arma della fame e della sete su quel che rimaneva della popolazione. Il giorno dopo l’epifania del 1909, la città venne privata di ogni rifornimento di cibo e di acqua.

Ma le sciagure che si sommavano al terremoto non erano finite. I comandi diffusero la notizia che era possibile ottenere il ritiro dei viveri solamente sulle navi militari: una volta saliti a bordo, i messinesi venivano trattenuti e trasportati verso Napoli. Il piano di deportazione fallì perché i superstiti erano determinati a disseppellire i propri cari ancora sotto le macerie, dare loro una degna sepoltura e ricostruire la nuova Messina nello stesso posto in cui quella vecchia era crollata.

Si narra che sia stato il generale ad ispirare l’espressione popolare “non capire una mazza”, nata a Messina e poi diffusa in tutta Italia.

I messinesi si pentirono di certo per la trionfale accoglienza riservata a Garibaldi 48 anni prima. L’Italia nata dalle sue trionfali imprese, però, non era certo quella che lui avesse sperato. Quanto a Mazzini, l’altro padre della patria, che quell’Italia l’aveva prevista e temuta, non troverà mai pace nella sua monumentale tomba a Genova. Le notizie dell’articolo sono la sintesi di una ricerca di Dario Marino, dottorando in Studi Storici dell’Università di Salerno.