Giuseppe Buttà è un cappellano militare che ha seguito gran parte delle battaglie finite nei libri di storia nei racconti della spedizione dei Mille. E, in genere, sotto la voce del Risorgimento. Ed è interessante notare come la narrazione in presa diretta del frate, sia pure di parte e sia pure borbonico, contrasti in maniera netta dalla storia ufficiale della conquista dell’Unità d’Italia. E’ il caso, ad esempio, della rivolta del convento della Gancia, considerata l’atto iniziale della guerra contro i Borboni. E all’origine dell’invasione dei garibaldini. Secondo Buttà le cose non andarono, esattamente, come si è detto e scritto.

“Si è scritto e ripetuto come un fatto incontrastabile, che la rivoluzione di Sicilia del 1860 cominciasse il giorno 4 aprile con lo squillo della celebre campana del Convento della Gancia. Senza occuparmi del merito o demerito dei quei famosi Padri e compagni, debbo avvertire, che il primo grido di guerra rivoluzionario scoppiò il 3 aprile in Boccadifalco, piccolo paese sopra Palermo, di là non più lungi che due o tre miglia. Le prima bande comparvero quel giorno sopra i monti di quel paese, e propriamente sul versante della valle di Baida, ove si tirarono le prime fucilate, tra la truppa ed i rivoluzionari ed ove si versò il primo sangue. Difatti, due Compagnie del 9° battaglione, comandate dal Capitano Simonetti, investirono e dispersero quelle bande dopo non poca resistenza. Il 4 aprile avvenne il fatto tanto celebrato da’ rivoluzionari, la rivolta della Gancia. Eccone i particolari.

Un certo Francesco Riso fontanaio avea preso in affitto un magazzino del Convento della Gancia. Il pretesto era di mettervi arnesi del suo mestiere, ma la vera ragione si era d’introdurre in quel convento armi e munizioni, essendo stato designato dai congiurati rivoluzionari come base della rivoluzioni che dovea scoppiare. Il magazzino era situato dalla parte opposta del Convento, cioè dalla parte del giardino, il quale guarda all’oriente e d’onde, essendo vicine le viuzze del quartiere la Kalsa, la fuga de’ congiurati sarebbe stata più facile in caso che fossero stati scoperti o sorpresi. La maggior parte de’ frati di quel Convento Faceano parte della congiura.

Frate Michele da S. Antonino, anche de’ minori Osservanti, ch’io poi conobbi a Roma, si recò dal Direttore di polizia Maniscalco e gli svelò la congiura. Questi il 3 aprile mandò il Ciminnìci, capitano d’armi a visitare il Convento della Gancia. Il Chinnici nulla trovò che gli desse indizio di prossima rivolta, dapoìchè quei frati avvisati della visita domiciliare, aveano occultato le armi e le munizioni. Solamente si rinvenne sotto una tettoia uno scheletro di donna senza testa, forse da sei mesi estinta. Questo fatto dimostra che sorta di gente si fossero quei fraticelli della Gancia, tanto encomiati poi dai rivoluzionari.

La sera del 3 aprile si vedeva in Palermo un via vai che accennava a prossima rivoluzione: tutti facevano provvisioni di viveri, parlandosi all’orecchio. Già si sapea che, sopra Monreale, Boccadifalco, S. Niaria di Gesù, ed ai Colli, scorazzassero delle bande armate, pronte a scendere a Palermo al primo segnale di rivolta. Maniscalco, e il generale Salzano Comandante la piazza di Palermo, non contenti della visita fatta dal Capitano Chinnici al Convento della Gancia, ben sicuri che frate Michele avesse lor detto la verità, la sera stessa del 3 aprile fecero appostare il Chinnici co’ suoi compagni d’armi nelle vicinanze di quel Convento, e segnalarono al Re, che Palermo si rivolterebbe il giorno seguente.

[aesop_image img=”https://www.ilsudonline.it/wp-content/uploads/2019/12/la-rivolta-gancia.jpeg” panorama=”off” align=”center” lightbox=”on” captionsrc=”custom” captionposition=”left” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

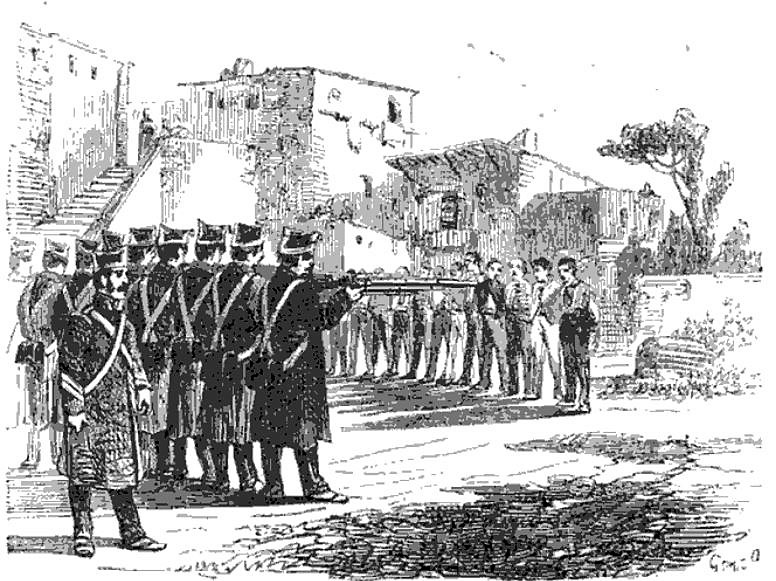

La notte i ribelli, uno per volta, circa 60 di numero, s’introdussero nel Convento della Gancia: gli ultimi venuti, avvedendosi che erano sorvegliati dalla forza pubblica, diedero indietro. Nondimeno que’ 60 sostenuti da molti frati, alle cinque del mattino cominciarono a suonar le campane a stormo, e tirar fucilate dalle finestre e da’ tetti sopra i compagni d’armi. Accorse subito il 6° di linea comandato dal Tenente-Colonnello Perrone. Un obice posto dirimpetto la porta del Convento, sfondò questa e la barricata che vi era dietro. I soldati inondarono il Convento e diedero addosso a’ faziosi. Di questi ne morirono 19 e un frate, ed anche Antonio Riso figlio del fontanaio, il quale condotto moribondo allo Spedale, svelò tutta la congiura ed i congiurati.

I regii ebbero due morti e nove feriti. I frati che quasi tutti aveano combattuto, fuggirono dalla parte del giardino. Due non veduti si ascosero nelle sepolture trai morti, d’onde scapparono dopo tre giorni da una finestra, cui poscia la rivoluzione trionfante appellò bum della salvezza, e mare solito, vi posero una lapide commemorativa. Nel Convento si trovarono armi, munizioni, e due Cannoni, uno di ferro e l’altro di quercia.

Quel Convento preso d’assalto andò sossopra e il popolaccìo palermitano ne compì il sacco. La Chiesa non fu saccheggiata perchè lo impedì la truppa. La città non rispose al segnale della campana della Gancia, ed è falso quanto si è detto, cioè che quella campana diede il segnale della rivolta di Palermo: questa città il di 4 aprile non fece alcun tentativo di rivoluzione. Salzano lo stesso giorno 4 dichiarò Palermo in istato di assedio, ed ordinò che i cittadini consegnassero le armi.

La rivolta soffocata sul nascere in Palermo, divampava assai ne’ paesi circonvicini: Bagaria, Misilmeri, Carini, S. Lorenzo e Capaci, si rivoltarono. In Termini fu un tentativo di rivolta, ma contenuto dalla presenza della guarnigione di quel Castello.

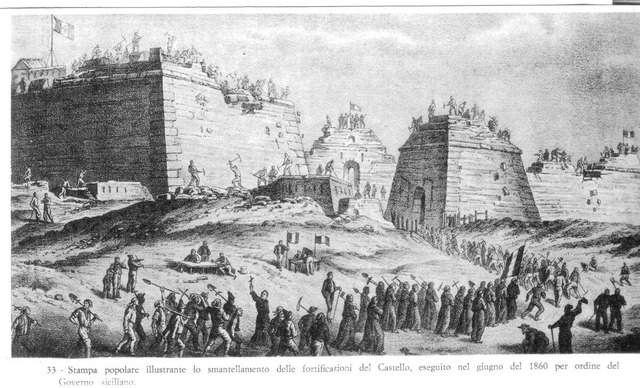

Il giorno 7 per ordine di Salzano — per cui poi ne acquistò odio il Maniscalco — furono arrestati in casa di Monteleone sette individui del comitato rivoluzionario: cioè il Barone Riso, il Principe Niscemi, il Principe Giardinelli, gentiluomini di camera del Re; e così il Duchino di Cesarò, il Principe Antonio Pignatelli Monteleone, il cavaliere S. Giovanni, Ottavio Lanza sacerdote, e con esse un certo Lacroix cameriere. Furono tutti menati prima in carrozza, poi a piedi al forte di Castellammare. Da Castellammare furono condotti in seguito alla Vicaria, e divisi. Ebbero però con decreto sovrano un assegno mensile di ducati 90 ciascuno. Non era un fondo un gran male; chi sa se altri meno ricchi di cotesti signori non avessero desiderata quella prigionia, che poi fruttò fama, onori e trionfi!

I congiurati della Gancia presi con le armi alle mani, forse avrebbero ottenuto perdono, se non in tutto, almeno in parte. Però il giorno 13 aprile si riunirono in Palermo molti rivoluzionari, e vi fecero una dimostrazione con grida sediziose, e furono dispersi dalle truppe. Già si parlava di un’altra rivolta imminente: in effetto la sera del 15, fu scoperto un deposito d’armi, granate, e munizioni presso la chiesa della Mangione. Le bande armate scorrazzavano sempre ne’ dintorni di Palermo. Il Governo costretto a dare un esempio terribile, fece giudicare ed eseguire la sentenza di morte contro quelli che furono presi con le armi alle mani nel combattimento della Gancia. Erano 13 infelici artigiani e villani.

Gli umanitari liberali riempirono di lamenti il mondo per quella giustizia fatta dal Governo. Quanta umanità abbiano poi essi mostrata in simili casi ed altri quando afferrarono il potere, non è bisogno ch’io lo dimostri: si conosce da tutti; e nel corso di queste Memorie il benevolo lettore ne troverà qualche saggio terribile e selvaggio”.

Giuseppe Buttà, da Boccadifalco a Gaeta