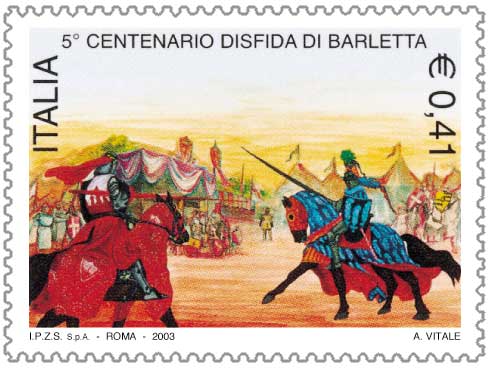

La leggendaria ‘Disfida di Barletta’, che vide prevalere il 13 febbraio 1503 tredici cavalieri italiani contro altrettanti campioni francesi, è un episodio storico realmente accaduto durante la guerra franco-spagnola per il controllo del regno di Napoli. Ne fu protagonista Ettore Fieramosca, un capitano nativo di Capua, che ispirò nel 1833 il celebre ed omonimo romanzo storico di Massimo D’Azeglio.

L’11 novembre 1500, Luigi XII di Francia e Ferdinando II di Aragona firmarono il Trattato di Granada, col quale si accordarono sulla spartizione in parti uguali del Regno di Napoli, all’epoca governato da Federico I di Napoli. L’anno successivo, le truppe francesi e quelle spagnole penetrarono in territorio napoletano rispettivamente da nord e da sud. Federico I fu presto costretto alla resa e il suo regno fu diviso fra Francia ed Aragona.

Immediatamente, nacquero i primi disaccordi fra le forze occupanti sulla interpretazione del trattato, che lasciava indefinita l’effettiva attribuzione della terra di mezzo fra i possedimenti dei due regni. Nell’estate del1502, si aprirono le ostilità fra i due eserciti, comandati rispettivamente da Louis d’Armagnac e da Consalvo di Cordova. Gli spagnoli, in inferiorità numerica rispetto ai francesi, acquisirono il supporto dei Colonna(precedentemente al servizio di Federico I). La tensione progressiva si suggellò in alcune battaglie che videro tra gli altri protagonista il condottiero italiano Ettore Fieramosca.

Alle volte, anziché a scontri in campo aperto, si ricorreva a sfide in ambito cavalleresco, spesso tenute nell’area di Barletta. Una delle più famose sfide fu quella del 1502, svoltasi fuori dalle mura di Trani, nella quale si affrontarono undici cavalieri spagnoli e altrettanti cavalieri francesi, ottenendo solo un nulla di fatto.

Durante le prime fasi della guerra, i francesi avanzarono nettamente in direzione sud e occuparono larga parte del territorio spagnolo, riducendoli a poche roccaforti in Puglia e Calabria. Gli spagnoli stabilirono così a Barletta (all’epoca importante centro commerciale adriatico) il loro quartier generale, dal quale amministravano i sempre più ristretti possedimenti del Regno di Napoli.

La disfida

Causa e preparazione del duello

Particolare del Monumento alla Disfida a Barletta.

| « Del gran capitaneo in Barletta nell’anno del Signore 1503 fu la gran vittoria et proprie in anno sexte indictionis D. Belisarius Galimbertus de Barolo[2] » |

| (Belisario Galimberto da Barletta) |

I francesi si erano spinti fino a Canosa di Puglia, dove vennero impegnati in una breve scaramuccia dagli spagnoli. Alla fine dello scontro, le truppe di Diego de Mendozacatturarono e tradussero a Barletta vari soldati francesi, fra cui il nobile Charles de Torgues, soprannominato Monsieur Guy de la Motte.

Il 15 gennaio 1503, i prigionieri furono invitati ad un banchetto indetto da Consalvo da Cordova in una cantina locale (oggi chiamata Cantina della Sfida). Durante l’incontro, la Motte contestò il valore dei combattenti italiani, accusandoli di codardia. Lo spagnolo Íñigo López de Ayala difese invece con forza gli italiani, affermando che i soldati che ebbe sotto il suo comando potevano essere comparati ai francesi quanto a valore.

Si decise così di risolvere la disputa con un duello: la Motte chiese che si sfidassero tredici (in origine dieci) cavalieri per parte il 13 febbraio nella piana tra Andria e Corato. Il duello venne programmato nei minimi dettagli: cavalli ed armi degli sconfitti sarebbero stati concessi ai vincitori come premio, il riscatto di ogni sconfitto fu posto a centoducati e furono nominati quattro giudici e due ostaggi per parte.

Prospero Colonna e Fabrizio Colonna si occuparono di costruire la “squadra” italiana, contattando i più forti combattenti del tempo. Capitano dei tredici cavalieri italiani sarebbe stato Ettore Fieramosca, che si occupò dello scambio di missive con la controparte francese, Guy la Motte.

I cavalieri italiani e spagnoli pernottarono ad Andria, nella cui Cattedrale Fieramosca e gli altri seguirono la messa d’augurio il giorno del duello, e fecero giuramento di vittoria o di morte. I francesi invece rimasero a Ruvo di Puglia, dove erano attestati con le truppe, partecipando alla messa nella Chiesa di San Rocco.

I partecipantI

Di seguito, i tredici partecipanti, i quattro giudici e i due ostaggi che presero parte alla disfida.[11]

Italiani |

Cavalieri |  Francesi |

|

| Ettore Fieramosca | Charles de Torgues | ||

| Francesco Salamone | Marc de Frigne | ||

| Marco Corollario | Girout de Forses | ||

| Riccio da Parma | Claude Grajan d’Aste | ||

| Guglielmo Albimonte | Martellin de Lambris | ||

| Mariano Abignente | Pierre de Liaye | ||

| Giovanni Capoccio | Jacques de la Fontaine | ||

| Giovanni Brancaleone | Eliot de Baraut | ||

| Lodovico Abenavoli Del Franco | Jean de Landes | ||

| Ettore Giovenale | Sacet de Sacet | ||

| Fanfulla da Lodi | François de Pise | ||

| Romanello da Forlì | Jacques de Guignes | ||

| Ettore de’ Pazzis o Miale da Troia | Naute de la Fraise | ||

| Giudici di Campo | |||

| Francesco Zurolo (o Zurlo) | Lionnet Du Breuil[12] | ||

| Diego Vela | Monsieur de Murtibrach | ||

| Francesco Spinola | Monsieur de Bruet | ||

| Alonzo Lopez | Etum Sutte | ||

| Ostaggi | |||

| Angelo Galeotta | Monsieur de Musnai | ||

| Albernuccio Valga | Monsieur de Dumoble | ||

Il duello[modifica | modifica wikitesto]

Il duello avvenne in un’area recintata dai giudici delle due parti. Gli italiani furono i primi a giungere sul posto seguiti di lì a poco dai francesi, che ebbero il diritto di entrare per primi nel campo. Le due formazioni di cavalieri si disposero su due file ordinate, contrapposte l’una all’altra, per poi caricarsi vicendevolmente lancia in resta.

Jean d’Auton, tuttavia, afferma che gli italiani si avvalsero di uno stratagemma: anziché caricare, arretrarono fino ai limiti del campo di battaglia e aprirono dei varchi nelle proprie file per far fuoriuscire dall’area alcuni cavalieri francesi, riuscendo con alcuni di loro nel tentativo. Il vescovo Paolo Giovio riporta che i cavalieri italiani rimasero fermi sulle loro posizioni con le lance abbassate, in attesa della carica francese.

Il primo scontro non causò gravi danni alle parti, ma mentre gli italiani mantennero sostanzialmente salda la posizione, i francesi sembrarono leggermente disorganizzati. Due italiani finirono disarcionati,ma una volta rialzatisi cominciarono ad uccidere i cavalli dei francesi, costringendoli a piedi.

Lo scontro continuò con spade e scuri,finché tutti i francesi vennero catturati o feriti uno dopo l’altro dagli italiani, che conseguirono una netta vittoria.Jean d’Auton riporta di tale Pierre de Chals, dellaSavoia, unico combattente francese a rimanere in piedi fino all’ultimo: de Chals, tuttavia, non viene citato da nessuna altra fonte. Giovio afferma che un combattente francese, tale “Claudio” (presumibilmente riferendosi a D’Aste), morì per una grave ferita alla testa.

Sicuri della vittoria, i francesi non avevano portato con loro i soldi del riscatto e furono così condotti in custodia a Barletta, dove fu Consalvo in persona a pagare di tasca propria il dovuto per poterli rimettere in libertà. La vittoria degli italiani fu salutata con lunghi festeggiamenti dalla popolazione di Barletta e con una messa di ringraziamento alla Madonna, tenutasi nella Cattedrale di Barletta